Istituto Ferrante Aporti

Torino

CORSO DI ISTRUZIONE ELEMENTARE

PROGRAMMAZIONE ANNUALE

ANNO SCOLASTICO 2003 - 2004

PREMESSA E FINALITA'

La necessità di puntare sul recupero del ragazzo che ha interrotto il rapporto con la scuola prima dei 14 anni di età pone il problema di fornire un'alfabetizzazione strumentale e culturale che lo metta in condizioni psicologiche di maggior sicurezza per affrontare il reinserimento sociale: ogni momento dell'azione educativa deve costituire pretesto e occasione per attivare l'instaurazione ed il rafforzamento di presupposti indispensabili non solo ad evitare il fenomeno del recidivismo , ma anche ad avviare il giovane alla migliore utilizzazione delle proprie risorse integrandole con quanto di positivo gli proviene dalle sollecitazioni spontanee e intenzionali dell'ambiente esterno.

Dal punto di vista pedagogico-didattico l'intervento educativo, per la specificità della situazione in cui si realizza, è necessariamente caratterizzato dall'essenzialità nella scelta dei contenuti e dalla disponibilità relazionale e comunicativa.

La programmazione educativa è orientata a raggiungere traguardi indispensabili adeguando le attività didattiche alle capacità e abilità strumentali che gli allievi già possiedono, ai loro bisogni educativi e al presumibile tempo di permanenza nell'Istituto.

E' necessario utilizzare tutte le risorse disponibili, risorse che gli insegnanti devono essere in grado di attivare, coordinare ed integrare tra loro.

La prima cosa di cui tener conto è l'articolazione dei rapporti interpersonali tra e con i minori ristretti e la loro motivazione all'apprendimento, per la stretta connessione che esiste tra tutti questi elementi.

E' prioritario, infatti, utilizzare ogni strumento di comunicazione come veicolo di espressione di pensiero, di sentimenti e di stati d'animo, e su questo predisporre un piano operativo che conduca a quell'alfabetizzazione strumentale e culturale che s'intende perseguire e che implica anche la comprensione dei vari linguaggi, l'acquisizione dei nuovi saperi , la scoperta dei "significati", l'uso di strumenti di comunicazione non verbale per leggere, conoscere e interpretare l'esperienza che si percepisce ed inserirsi in modo consapevole, critico e attivo nella vita sociale.

Nell'ottica di un intervento educativo-didattico flessibile e personalizzato in termini di contenuti, tempi e metodi, compito primario della scuola sarà orientare le scelte di intervento e la pianificazione dei percorsi formativi che meglio consentiranno un ampliamento della gamma di opportunità formative e dell'esperienza in diversi ambiti disciplinari, realizzando un reticolo di lezioni in grado di essere periodicamente modificate.

Tutto ciò va attuato cercando di valutare molto attentamente il credito informale maturato in eventuali esperienze pregresse comunque acquisite attraverso l'autodidattica e precedenti (se ci sono) esperienze scolastiche.

La stessa articolazione dell'orario settimanale, secondo cui 18 ore sono destinate alle attività curricolari e 6 ore sono da svolgere nell'ambito di attività integrative programmate dai docenti d'intesa con il personale addetto ai servizi educativi, è un aspetto estremamente rilevante, poiché lo spazio attribuito ad attività non strettamente curricolari favorisce strategie educative idonee a sollecitare allievi spesso demotivati, a mediare l'approccio ad attività di apprendimento riferite ad ambiti diversi, più rigorosamente disciplinari; permette altresì all'insegnante di stabilire un rapporto educativo tempestivo, particolarmente utile nei casi di breve permanenza dei minori, quando cioè la limitatezza del tempo disponibile rende efficaci solo interventi che presuppongono preesistenti interessi del ragazzo, tali da generare un'intrinseca motivazione all'impegno.

Non può essere infatti sottovalutato che, particolarmente in un carcere per minori, la limitatezza del tempo disponibile spesso non consente di approfondire l'approccio e l'intervento educativo; rimane in ogni caso indispensabile porre le premesse affinché il tempo di permanenza del minore divenga produttivo ai fini del suo reinserimento sociale.

Caratteristica di un Istituto Penale Minorile è infatti un frequente turnover dovuto ai tempi di custodia cautelare. Per la sezione femminile, in particolare, si ravvisa una notevole diversificazione, a seconda dei soggetti, del livello di preparazione, mentre per la sezione maschile sono evidenti le difficoltà dovute all'integrazione dei soggetti e, subito dopo, le grosse difficoltà legate alla non conoscenza della lingua italiana. A questo proposito va tenuto conto, soprattutto per la sezione maschile, l'impossibilità della certificazione di identità per i ragazzi extracomunitari con conseguente difficoltà a rilasciare la licenza a coloro che possiedono i requisiti richiesti.

Il cambiamento della tipologia d'utenza non è stato seguito di pari passo dall'adeguamento delle risorse scolastiche e dalla formazione avente come oggetto gli insegnanti i quali, trovandosi di fronte alla necessità di utilizzare altre risorse , hanno approntato in itinere nuovi percorsi di lavoro, inventandosi così una nuova professionalità basata su nuove ed emergenti richieste alfabetizzanti.

Il carattere sperimentale, proprio del corso di istruzione presso gli Istituti Penali per minorenni, consente flessibilità di gestione nell'uso di uno strumento didattico, il libro, estremamente importante soprattutto in ambienti che non possono offrire gran varietà e ricchezza di stimoli culturali. L'uso del tradizionale libro di testo è certamente inidoneo per una molteplicità di fattori che vanno dalla variabilità del tempo di frequenza degli alunni e della composizione del gruppo classe nel corso dell'anno scolastico, alle problematiche proprie dei minori per il vissuto che le caratterizza e per la delicata fase di sviluppo in cui emergono o s'inaspriscono.

La prevista possibilità di utilizzare la somma equivalente al costo dei libri di testo per l'acquisto di materiale alternativo, in applicazione dell'art. 5 della legge n. 517 del 1977, consente la scelta e l'uso di materiali che, per i contenuti presentati e per l'età dei ragazzi cui si rivolgono, possono meglio corrispondere agli interessi degli alunni e costituire un efficace strumento didattico.

I testi e i materiali acquistati rimarranno poi nell'Istituto a disposizione degli allievi che si avvicendano nello stesso anno scolastico o che frequenteranno i successivi corsi potendo in tal modo divenire nel tempo un patrimonio culturale permanente e ricco di contenuti capaci di soddisfare vari tipi di interesse. Detto materiale potrà rappresentare uno dei punti di riferimento di tutta l'informazione fornita dai mass-media e potrà essere utilizzato per il confronto, l'ampliamento e l'integrazione di quanto diventa, di volta in volta, oggetto di studio.

• ANALISI DELLA SITUAZIONE

Si sono attivati due gruppi-classe al maschile, uno al femminile ed un quarto al gruppo Transito. I quattro insegnanti, distribuiti tre alla sezione maschile ed uno a quella femminile, hanno come obiettivo precipuo una globale formazione, fornendo agli utenti una solida base di alfabetizzazione strumentale e culturale che consenta loro di trovarsi in condizioni di maggior sicurezza nell'affrontare il reinserimento sociale.

La sezione maschile vede sempre più crescere la presenza di ragazzi extracomunitari, mentre al femminile continua l'assoluta presenza di ragazze nomadi. Entrambe le categorie si dimostrano prive di conoscenza e strumenti della lingua italiana e questo fa prevedere un incremento dell'attività scolastica in ordine all'alfabetizzazione primaria, con l'avvio di percorsi scolastici “da zero” nonché individualizzati. Questo motiva i due gruppi classe al maschile che permettono così momenti separati a secondo dell'etnie sopraccitate.

Va tenuta in conto per la sezione maschile la difficoltà di adire all'accertamento di cultura per l'assenza di certificazioni d'identità per i ragazzi extracomunitari, pur ricordando che per alcuni soggetti magrebini si è pervenuti al conseguimento del titolo.

Si segnala per tutti un frequente turn-over dovuto ai tempi della custodia cautelare in carcere. Per il femminile, in particolare, si ravvisa una notevole diversificazione, a secondo dei soggetti, del livello di preparazione, mentre per il maschile sono evidenti le difficoltà dovute all'integrazione dei soggetti.

Per la scuola è necessario un percorso fatto di spazio e di tempi ben precisi di pari dignità con le altre attività pre-professionali. In questo senso ci aspettiamo notevoli miglioramenti rispetto agli anni precedenti. Si rimane convinti che solo così la scuola riuscirà ad assolvere al suo compito primario di attività che ben si integra nel progetto di socializzazione e acculturazione dei giovani ospiti dell'Istituto Penale Minorile.

2.1 LA SEZIONE FEMMINILE

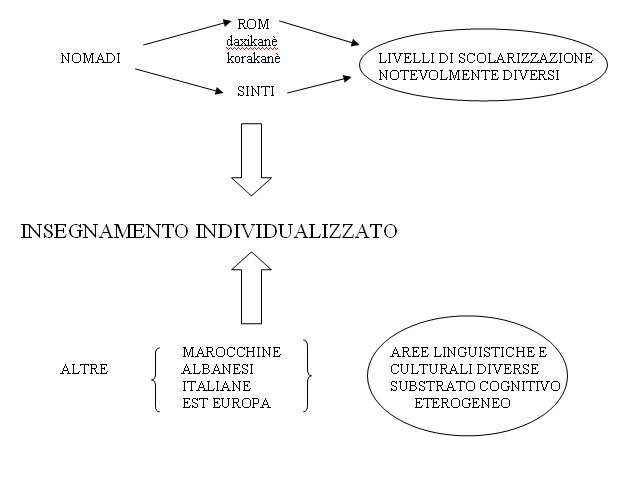

Nella sezione femminile sono generalmente presenti due gruppi di utenza : quello zingaro e quello italiano, caratterizzati da un elevatissimo turnover. Si tratta di due campioni di popolazione con differenze nella lingua e nella cultura di vita; questo potrebbe determinare un'accentuazione delle difficoltà di adattamento, integrazione e socializzazione che già si verificano dato il tipo di istituzione in cui l'utenza deve interagire.

All'interno del gruppo nomade, inoltre, sono presenti delle eterogeneità; gli zingari appartengono a due grandi gruppi, Rom e Sinti, che si distinguono per il periodo di arrivo in Europa, per il dialetto parlato e non condividono gli stessi campi sosta né il tipo di attività.

All'interno del gruppo Rom si rilevano grosse incompatibilità tra soggetti Daxikanè, di religione ortodossa, e soggetti Korakanè, di religione musulmana. La convivenza tra questi due gruppi non è facile ed è causa di liti e tensioni che le ragazze trasferiscono dal campo alla sezione in cui sono obbligate a condividere gli stessi spazi.

Avvalendosi della collaborazione degli operatori educativi, si cercherà di instaurare una dinamica di rapporto intesa a superare situazioni di tensione e di non integrazione dovute sia alle brevi permanenze sia alla eterogeneità del gruppo. Quindi da un momento iniziale in cui si cerca di offrire la possibilità di comunicare attraverso linguaggi diversi da quello verbale, scritto o parlato che sia, si cercherà di andare oltre facendo richieste e offrendo stimoli che richiedono maggior concentrazione, costanza e riflessione.

Le ragazze presentano ovviamente diversi livelli di preparazione che vanno da una situazione di analfabetismo totale (tipica per le nomadi) ad una situazione di scarsissima competenza didattico - culturale che caratterizza quasi tutte le adolescenti transitanti al Ferrante Aporti che hanno terminato e non la scuola media inferiore.

La programmazione educativo-didattica intende considerare tutti questi fattori ed essere un efficace strumento di lavoro dotato di grande flessibilità e quindi molto attento ed il più possibile aderente ai bisogni delle allieve.

2.2 LA SEZIONE MASCHILE

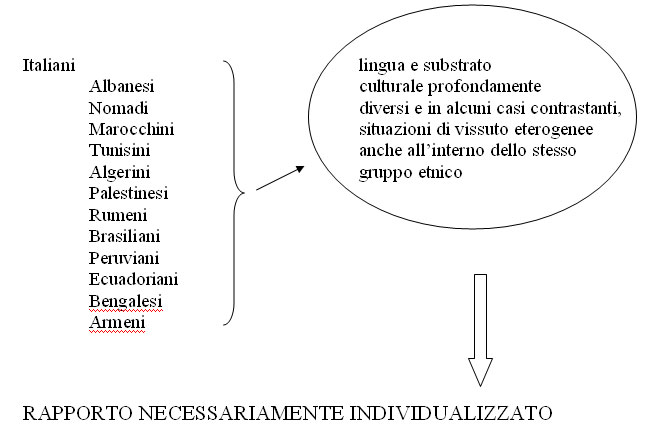

Da qualche anno, accanto al gruppo degli Italiani e dei Nomadi, sono sempre più presenti minori provenienti dall'area africana mediterranea, dai paesi dell'Est europeo, dall'Asia e dal Sud America. La percentuale delle presenze dei Magrebini nell'ultimo anno ha superato l' 80%.

Ciò ha determinato un nuovo aspetto nella vita dell'Istituto e quindi nella scuola: se prima poteva essere un contenitore ove confluivano diverse esperienze, dove accanto all'analfabeta vi erano ragazzi che avevano già superato l'obbligo scolastico, adesso la lingua diventa l'ostacolo più duro che potrebbe vanificare qualsiasi tipo d'intervento. Si ritiene necessario dapprima filtrare e valutare attentamente con gli educatori l'ingresso a scuola dei ragazzi magrebini; l'insegnamento è più individualizzato e la disciplina preminente è la lingua italiana quale strumento propedeutico di inserimento nella vita sociale. Superate le difficoltà iniziali i ragazzi in genere recepiscono l'importanza della conoscenza della lingua non solo come strumento di comunicazione, ma anche come di socializzazione e confronto che agevola la reciproca conoscenza e, conseguentemente, il reciproco rispetto traendone beneficio anche all'interno delle altre attività che si svolgono in Istituto.

Da due anni ci si avvale di una nuova figura che si affianca agli insegnanti: il mediatore culturale. Questi rappresenta il ponte tra la cultura araba e la cultura italiana ed ha la funzione di attenuare le diffidenze e le resistenze che si manifestano nei confronti di una struttura così avulsa dalle pregresse esperienze. Il Corso di Italiano ha quindi la caratteristica di prima accoglienza linguistica per l'integrazione sociale ed il mantenimento dell'identità culturale.

Rimane ovviamente fondamentale, ai fini dell'instaurazione di un rapporto di collaborazione tra ragazzi ed insegnanti, la conoscenza delle principali norme della cultura di provenienza dei minori.

Oltre allo svolgimento di attività scolastiche sono previsti corsi pre-professionali (cucina, informatica e meccanica) ed attività ludico-ricreative in teatro, nelle palestre e al campo sportivo gestite da operatori di cooperative della città di Torino.

RUOLO E OBIETTIVI DELL'INSEGNANTE

La particolarità dovuta ai problemi ed ai bisogni degli adolescenti internati necessita di una altrettanto particolare funzione docente.

Il primo approccio richiede all'insegnante capacità di mediazione sociale, di corretti interventi di tipo relazionale e comunicativo; deve essere in grado cioè di elaborare particolari strategie di relazione con e tra i suoi alunni per promuovere e stimolare competenze sociali e relazionali, quali condizioni imprescindibili per un'intenzione educativa alla convivenza democratica; produrre coesione sociale riducendo gli spazi di marginalità che si fondano su un terreno destrutturato, background comune, seppur con differenze soggettive.

Il fatto che l'insegnante condivida con i ragazzi una realtà che ha poco di custodialistico e che viva il tempo lavorando e giocando con loro, crea le premesse per l'instaurarsi di un rapporto meno formale che dovrebbe facilitare il suo ruolo di coordinatore. L'insegnante deve orientare all'apprendimento tenendo presente che l'apprendimento dei giovani è centrato sul reale.

Essi sono motivati ad investire energia nella misura in cui ritengono che questo potrà aiutarli ad affrontare i problemi con cui si devono confrontare nelle situazioni della vita reale. Questo significa orientare il suo intervento secondo un modello “andragogico”, modello di processo che a differenza dei modelli di tipo contenutistico non si occupa di trasmettere informazioni e abilità, ma si occupa di fornire procedure e risorse per aiutare gli allievi ad acquisire informazioni e abilità.

Secondo questo modello, che si basa su una serie di presupposti, il primo compito del “facilitatore” di apprendimento è di aiutare i ragazzi a prendere coscienza del bisogno di conoscere, far capire loro l'importanza della conoscenza per la gestione della loro vita reale.

L'obiettivo finale del processo educativo-formativo è indurre la cultura della cittadinanza, intesa come consapevolezza dei propri diritti e doveri, conoscenza degli strumenti atti a farli valere e come informazione esistente sulle opportunità che vi sono dentro, ma soprattutto fuori dal carcere.

La prima conoscenza verso cui portare il ragazzo è quella del sé, quindi il punto di partenza è il bilancio delle competenze del singolo alunno da cui deriva il grande accento posto sulla individualizzazione delle strategie di insegnamento e di apprendimento. Sarà rivolta un'iniziale attenzione verso le risorse che risiedono negli allievi stessi, i quali hanno chiaramente un loro concetto di sé, una loro identità, anche se quella del carcerato è una identità apparente.

Da ciò scaturisce l'importanza di aiutare questi giovani ad esaminare le loro abitudini ed i loro pregiudizi, ad aprirsi a nuove modalità di approccio. L'addestramento alla mediazione e alla sensibilità, la chiarificazione di principi, i diversi punti di vista, riattiva equilibri cognitivi cristallizzati, allarga la loro rappresentazione del sociale, il loro sistema di idee e valori che determina il loro atteggiamento, le loro opinioni ed idee rispetto agli oggetti sociali.

Tutto questo significa aiutare a riconoscere e ricostruire la reale identità di questi individui e rafforzare il loro IO, rigenera fiducia nelle proprie possibilità, autostima, indurre impegno verso un processo di riconversione e di realizzazione personale e quindi verso una ridefinizione del proprio progetto di vita.

Tale percorso non è di poca complessità, tuttavia fondamentale per attuare modelli operativi individuando delle aree tematiche, indirizzando poi i ragazzi al modello più idoneo in base alla programmazione di trattamento individualizzato.

Sarà l'insegnante che adatterà le sue competenze curricolari e didattiche, di programmazione e gestione del progetto educativo, di conoscenza di molteplici e differenziate metodologie di intervento alle situazioni individuali che le renderà operative sul piano didattico, lavorando inoltre anche in funzione della continuità dentro-fuori nel momento in cui l'individuo esce dal circuito penale.

CONTENUTI E ATTIVITA'

La scuola si propone un'estensione dell'intervento sia quantitativamente per raggiungere il maggior numero possibile di detenuti, sia qualitativamente per rendere più efficace e completo il percorso formativo proposto.

Il primo compito della scuola, secondo questo nuovo approccio, è intervenie su tutti i ragazzi e le ragazze, italiani e stranieri, analfabeti, privi di licenza elementare o media, con una proposta ricca e differenziata di percorsi scolastici, di attività espressive e creative, di interventi operativi integrati con la formazione professionale.

Si sta parlando di EDUCAZIONE PERMANENTE la cui richiesta è in continua crescita data l'evoluzione e la profonda trasformazione del contesto socio-culturale.

Riassumiamo gli elementi fondamentali su cui lavorare:

• obiettivi di alfabetizzazione, promozione culturale, rimotivazione, riorientamento, acquisizione di competenze e conoscenze

• integrazione delle varie professionalità nel processo formativo

• centralità dell'allievo, insegnamento individualizzato

• attività organizzate per progetti, superamento della rigida divisione in discipline, valorizzazione dei molteplici saperi

• integrazione culturale e sociale

PROGETTI SCOLASTICI PROPOSTI

L'intervento della scuola vuole innanzi tutto restituire valore al tempo che i ragazzi passano in carcere, collaborando a costruire per ciascuno un progetto di vita completo di tutte le potenzialità e di tutti i linguaggi indispensabili a rendere forte l'individuo sul piano del sé e delle relazioni con gli altri. Questo vuol dire costruire una mappa completa delle competenze indispensabili ad un cittadino responsabile ed autonomo.

Progetti

- LINGUA ITALIANA

- EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE

- EDUCAZIONE STRADALE

- EDUCAZIONE SCIENTIFICA

- EDUCAZIONE LOGICO-MATEMATICA

- MULTIMEDIALITA'

- EDUCAZIONE STORICO-GEOGRAFICA E SOCIO-CULTURALE

- IGIENE E SALUTE

PROGETTO LINGUA ITALIANA

Negli ultimi anni il panorama dell'utenza della scuola carceraria è notevolmente cambiato rispetto al passato in cui per lunghi periodi erano presenti ragazzi italiani. Attualmente alla scuola accedono prevalentemente ragazzi stranieri di varie nazionalità cui l'istituto ritiene di dare la possibilità di apprendere l'italiano come occasione di integrazione nella realtà italiana

Il 90% dei ragazzi che frequenta la scuola appartengono a tre aree culturali :

• Nord africana

• Albanese e Rumena

• Rom (nomadi)

Questi tipi di utenza presentano caratteristiche culturali e di preparazione scolastica diverse tra loro

Nordafricani

• a livello comunicativo

• conoscono solo il dialetto

• conoscono parole e frasi in lingua straniera

• conoscono la lingua italiana in forma elementare, ma che permette loro facili comunicazioni

• a livello strumentale

• conoscono solo i caratteri della lingua madre

• hanno conoscenze che permettono la produzione e la decodifica di parole, ma non di frasi

Albanesi e Rumeni

• a livello comunicativo

• discreta conoscenza della lingua italiana

• difficoltà a strutturare frasi complesse

• conoscono la lingua italiana in forma elementare, ma che permette loro facili comunicazioni

• a livello strumentale

• conoscono i caratteri della lingua madre

• hanno conoscenze che permettono la produzione e la decodifica di parole e di frasi

• sono in grado di leggere e scrivere in L2, in modo più o meno corretto

Rom

• a livello comunicativo

• scarsissima conoscenza della lingua italiana

• difficoltà a strutturare frasi

• conoscono la lingua italiana in forma elementare, ma che permette loro facili comunicazioni

• conoscono la lingua italiana in modo soddisfacente

• a livello strumentale

• analfabetismo

• conoscono i fonemi

• hanno conoscenze che permettono la produzione e la decodifica di parole e di frasi

• licenza elementare acquisita in altre carceri

Italiani

Gli italiani presentano analfabetismo di ritorno, scarsa alfabetizzazione o hanno bisogno di rafforzare le conoscenze acquisite negli anni passati. La variabilità dei livelli è molto elevata, inoltre i tempi di permanenza dovuti alla custodia cautelare non permettono una programmazione nemmeno a breve termine.

Gli inserimenti non si possono programmare e questi cambiano in continuazione il panorama del gruppo classe.

I corsi attivati sono generalmente tre, due al maschile ed uno al femminile dove però c'è una presenza mattutina e pomeridiana. La presenza a scuola varia giornalmente; da parte dell'insegnante vi deve essere grande flessibilità per riadattare la programmazione quotidiana che si esplica attraverso una didattica “breve” per meglio rispondere alle esigenze del gruppo classe.

Questi fattori più le situazioni personali disturbanti, determinano il tipo di lavoro che intende essere:

• fortemente individualizzato

• aderente ai bisogni

• spendibile in situazioni di immediatezza

La progettazione, in accordo con l'opzione glottodidattica del Consiglio d'Europa verso il Livello Soglia, si basa su un approccio comunicativo-funzionale, in cui le forme linguistiche vengono scelte sulla base della loro utilità ai fini dei bisogni comunicativi che gli allievi si troveranno a dover affrontare.

Il fine dell'insegnamento è quindi la comunicazione e la conoscenza grammaticale affinché l'allievo possa velocemente interagire in una determinata lingua.

Si parte sempre dai bisogni comunicativi che gratifichino il ragazzo in modo immediato.

La prima attività linguistica, decisiva per ulteriori sviluppi, è parlare con l'insegnante e i compagni. In questa fase diventa determinante l'atteggiamento e il comportamento linguistico del docente che deve adottare un linguaggio accessibile, motivante ed adeguato al ruolo di chi rappresenta per questi ragazzi un modello significativo. E' importante che fin dall'inizio si instauri all'interno del gruppo un clima favorevole alla vita di relazione e quindi allo scambio linguistico. Ciò comporta saper sollecitare il dialogo, dargli ordine, tutelare gli spazi comunicativi di ciascuno e la significatività degli interventi in rapporto all'argomento.

La comunicazione orale è anche un'importante fonte per l'arricchimento del lessico; pertanto si favorirà l'acquisizione di parole nuove ed appropriate. Lo scopo è di far raggiungere una competenza fonologica, sintattica, lessicale e testuale.

Si terrà conto :

• della struttura situazionale delle interazioni sociali entro le quali il ragazzo verrà a trovarsi

• del contenuto morfo-sintattico indispensabile per una produzione linguistica corretta

• di una serie di dati linguistici necessari per una partecipazione effettiva alla vita quotidiana e al lavoro

Saranno sviluppate le quattro abilità linguistiche: capire, parlare, leggere e scrivere, impostando contenuti e didattica in base al livello di partenza.

S'inizierà quindi dall'acquisizione della competenza strumentale in ordine alla letto-scrittura basandosi sui caratteri stampatello maiuscolo e corsivo. Gli interventi saranno collettivi e/o individualizzati a seconda delle capacità dei singoli alunni .

I contenuti saranno affrontati con l'utilizzo di dettati, autodettati, schede operative e unità didattiche approntate dagli insegnanti o tratte da testi scolastici. Inoltre l'uso di materiali "autentici" costituirà la parte predominante per facilitarne la comprensione, in tal modo la lingua sarà contemporaneamente materia di studio e lingua d'uso per cui sarà stretto il legame con la realtà linguistica esterna.

METODOLOGIA, PRODUZIONE DI MATERIALI

L'insegnamento dell'italiano agli stranieri pone questioni didattiche e metodologiche nuove, anche in assenza di una solida tradizione nel campo della diffusione e dell'insegnamento dell'italiano come lingua straniera.

Per questo motivo il Corso linguistico in Istituto riserva ampio spazio alla ricerca didattica, sulla scia di significative esperienze che ci provengono da altri Istituti.

La ricerca si è sviluppata sia come riflessione teorica che come produzione di materiali, è rivolta ad individuare le abilità linguistiche, il metodo e gli strumenti più idonei per insegnare italiano agli stranieri e contemporaneamente a tradurre le linee di intervento in pratica didattica effettiva.

Il lavoro svolto risulta indispensabile anche per definire il carattere dell'offerta formativa (P.O.F.) contenuta nel Corso di italiano; si ritiene opportuno chiarire il ruolo che esso svolge in ambito post-scolastico nell'area dell'Educazione Permanente e la funzione specifica di accogliere ed orientare l'utenza verso la fruizione dei servizi educativi e sociali operanti sul territorio della città di residenza.

Obiettivo generale dell'intervento rimane quello di fornire ai nuovi arrivati ed a quelli che tornano in Istituto le conoscenze linguistiche indispensabili per comunicare ed orientarsi sia all'interno che all'esterno, di offrire agli stranieri più recidivi un livello avanzato di lingua insieme a quelle informazioni di cui hanno ancora bisogno per migliorare il grado di integrazione socio-culturale.

E' evidente che nel panorama complesso del gruppo classe, dove ciascuno richiederebbe risposte specifiche al suo specifico bisogno, resta la scelta di porre al centro del processo di apprendimento il soggetto che impara, con l'obiettivo di sviluppare la capacità di esprimere i bisogni, la realtà e il mondo direttamente vissuti, tramite l'acquisizione di quel livello di conoscenza linguistica che consente al singolo di comunicare e stabilire rapporti di tipo formale ed informale, amicali ed affettivi.

La didattica della lingua deve misurarsi con la grande complessità dei problemi in campo, non ultimi quelli relativi alla struttura organizzativa, dal momento che si è scelto di non chiudere le iscrizioni durante lo svolgimento dell'intero ciclo di lezioni.

Il Corso è pertanto caratterizzato dal flusso continuo di nuovi iscritti, ma anche dalla discontinuità della frequenza come nel caso di reingressi.

I partecipanti al Corso possiedono una competenza linguistica di tipo spontaneo; l'azione didattica tenderà quindi a trasformare le acquisizioni primarie in apprendimento vero e proprio, anzitutto della lingua parlata adeguando l'intervento ai vari livelli di competenza presente nel gruppo. Mirerà anche a sviluppare l'apprendimento naturale, affiancandolo con la riflessione sistematica sugli aspetti fonetici, sintattici e grammaticali dell'espressione orale, oltre che correggere le cattive abitudini assunte, con l'uso spontaneo della lingua, da parte di chi vive in luoghi deprivati culturalmente.

Con la sperimentazione didattica relativa all'insegnamento dell'Italiano seconda lingua si è adottato un metodo di lavoro basato sulla produzione di Unità Didattiche organizzate per i diversi gruppi di livello presenti nella classe, legate alla realtà locale, miranti a far emergere la molteplicità di usi, costumi e tradizioni tipiche dei Paesi di provenienza.

Si mirerà a sviluppare un'educazione linguistica globale, dove l'acquisizione del linguaggio verbale passerà attraverso la lettura e l'analisi di immagini (riviste e video) per favorire la naturalità dell'apprendimento, tanto più indispensabile in quanto l'obiettivo fissato è il PARLATO della lingua.

COMPETENZE LINGUISTICHE

OBIETTIVI |

MATERIALI |

CONTENUTI |

Comprendere l'argomento di cui si parla all'interno di situazioni definite |

Schede grafiche che illustrano una situazione, introduzione di parole-chiave |

Identificazione di sé, documenti, scuola lavoro, città, corpo umano |

PROGETTO EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE

“Alla base di ogni esperienza visiva c'è sempre un'attività percettiva, e la percezione costituisce per tutti l'attività che consente di conoscere la realtà; essa è un processo psicofisico sempre fortemente condizionato dall'esperienza passata. Ed è a questa, oltre che alle capacità percettive elementari, che ci si ricollega e si fa riferimento per iniziare una comunicazione minima nella seconda lingua, in modo da riprodurre il processo di esplorazione, di analisi e di apprendimento già avvenuto nell'esperienza culturale che fa parte del patrimonio conoscitivo di chi impara.”

Attraverso l'immagine e la sua percezione si mette in moto un processo cognitivo che incomincia con l'attività di nominazione, per cui alla rappresentazione di un'automobile, ad esempio, corrisponde la rappresentazione verbale associata nella seconda lingua. Attraverso l'immagine si mettono in moto tutte le conoscenze riguardanti l'oggetto e si rinnova il processo cognitivo nella lingua di apprendimento. L'immagine stimolo suscita interesse, riaccende la memoria della propria esperienza e comporta un pensiero da esprimere in lingua, al cui ordine si accede così, in maniera naturale e spontanea.

Il processo di nominazione e di denominazione attraverso le immagini si presta ad un'efficace azione didattica, consentendo di utilizzare tutte le funzioni della lingua, dalla funzione referenziale, comunicativa ed espressiva.

L'uso dell'immagine permette di fissare lessico e strutture grazie a processi associativi che riducono il rischio di confusione, sfruttando anche le forme della memoria visiva.

Per tutti questi motivi le immagini trovano largo impiego nell'insegnamento della seconda lingua perché naturalizzano l'apprendimento e consentono di prescindere dalla traduzione e dalle regole di grammatica.

L'immagine, o meglio la fotografia a colori, costituisce il mezzo più diffuso e conosciuto della civiltà contemporanea, si esprime attraverso segni che parlano il linguaggio della cultura che li riproduce ed offre un punto di vista sulla realtà che rappresenta. Il contenuto di una foto a colori è accessibile a tutti, forse senza differenze di latitudine. L'immagine fotografica, semplice e credibile, appare adatta a stimolare pensieri, sentimenti ed emozioni da esprimere anche in italiano.

L'educazione all'immagine sarà quindi finalizzata a :

• promuovere un primo livello di alfabetizzazione culturale, intesa anche come conoscenza dei linguaggi iconici

• potenziare la creatività espressiva, carattere comune e educabile a tutti gli individui

• accostare alla varietà dei beni culturali, con particolare riferimento a quelli presenti nell'ambiente e in particolare alle opere di scultura e pittura, del teatro, del cinema....

P. Bellinzoni “Vieni a scuola anche tu” – pag. 96

PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE

L'infortunistica stradale, che deve un'alta percentuale ad una forma di ignoranza delle norme di comportamento più comuni, ci ha suggerito di inserire l'educazione stradale in maniera stabile tra le materie di insegnamento . Data la particolare età dei nostri allievi l'interesse per la materia non ha bisogno di ulteriori stimoli. I punti importanti che toccheremo saranno :

• codice della strada

• limiti di velocità, precedenza, sorpasso, sosta e fermata

• carta di circolazione

• requisiti per la guida dei veicoli

• classificazione dei veicoli a motore

• segnali stradali verticali ed orizzontali

• segnalazioni luminose e manuali

• obblighi in caso di investimento

• elementi di pronto soccorso

• nozioni generali sul motore a scoppio

Durante il corso, i ragazzi avranno la possibilità di visitare il laboratorio di meccanica presente in Istituto dove potranno vedere le parti meccaniche in funzione o smontate e si faranno prove di verifica utilizzando i quiz ministeriali per la patente di guida.

Per le lezioni e le esercitazioni teoriche, si utilizzeranno alcuni programmi presenti sul computer coi quali è possibile vedere tutti i segnali stradali, scorrere tutti i capitoli che riguardano una guida sicura, ripassare e verificare gli argomenti trattati di volta in volta.

PROGETTO EDUCAZIONE SCIENTIFICA

Finalità generale dell'educazione scientifica sarà l'acquisizione di conoscenze e abilità per comprendere il mondo e rapportarsi con esso, a riconoscere quale sia il ruolo della scienza nella vita di tutti i giorni e quali siano le sue potenzialità e i suoi limiti.

I ragazzi/e con cui lavoriamo vivono spesso a stretto contatto con la natura (strada, campi nomadi…), ma non sono a conoscenza delle leggi che regolano i fenomeni naturali né le diversità relative a clima, flora e fauna che caratterizzano i vari ecosistemi presenti nel mondo.

Come primo obiettivo analizzeremo i fenomeni quotidiani e quindi prenderemo in esame :

• il tempo atmosferico, le stagioni

• i cicli evolutivi di flora e fauna

• elementari nozioni di astronomia (collegate anche all'oroscopo).

In questa disciplina sarà approfondito lo studio del corpo umano. Le ragazze nomadi sono molto interessate, esse dimostrano moltissime curiosità nei confronti dell'apparato genitale e riproduttivo.

Una particolare attenzione sarà dedicata alla fisiopatologia giovanile, prima conseguenza del problema della tossico-dipendenza. Il problema della droga (alcoolismo e sostanze stupefacenti) sarà trattato in maniera dettagliata:

• storia sociale del consumo

• droghe pesanti e leggere

• dipendenza fisica e psicologica

• medicina preventiva e meccanismi d'azione, effetti e farmaci antagonistici

• nuova normativa

Accanto al problema della droga sarà trattato di volta in volta anche il problema del sesso e delle malattie connesse:

• cos'è l'AIDS

• l'ARC o forma minore dell'infezione da HIV

• come si rivela la presenza del virus, come si trasmette il virus attraverso il sesso e il sangue

• i test dell'AIDS, i gruppi più esposti

• consigli per prevenire la malattia, l'opinione pubblica e l'AIDS

• consigli alle persone sieropositive, come comportarsi con i malati e i sieropositivi

• le attuali terapie

PROGETTO EDUCAZIONE LOGICO - MATEMATICA

In genere lo studio della matematica presenta meno problemi rispetto all'apprendimento dell'italiano e di altre materie.

Stranamente i nostri ragazzi hanno familiarità con i numeri, forse perché le vicende della vita li hanno portati fin troppo presto a rendersi indipendenti ed a fare, in proprio, l'esame dell'economia familiare. Anche i magrebini non analfabeti in lingua madre presentano un buon livello nel saper calcolare e risolvere i problemi sia di natura matematica che geometrica. Un costante ripasso settimanale delle operazioni e delle formule geometriche in genere è sufficiente per arrivare ad ottimo livello di soluzione di problemi matematici.

In caso di allievi analfabeti o semi-analfabeti gli obiettivi saranno:

• saper leggere e scrivere correttamente i numeri;

• eseguire addizioni e sottrazioni;

• capire il significato di moltiplicazione e divisione ed eventualmente anche la tecnica;

• risolvere semplici situazioni problematiche.

Il recupero delle nozioni di calcolo e di geometria seguirà un percorso sperimentato in questi ultimi anni attraverso l'uso di un nuovo strumento didattico : il computer . A tal fine gli insegnanti hanno concluso che con l'uso opportunamente organizzato dell'elaboratore in ambiente DOS e WINDOWS si può evidenziare una catena di obiettivi :

• saper analizzare e descrivere una situazione, ricavarne i nessi logici,

• dare una spiegazione algoritmica su come risolvere un problema,

• migliorare la conoscenza della logica e della geometria primaria,

• favorire le capacità di comunicare messaggi tramite un codice diverso dalla lingua parlata.

L'uso di molteplici programmi multimediali inoltre è fonte di ulteriore stimolo a confrontarsi con gli altri e a ripassare, divertendosi, le nozioni di calcolo.

PROGETTO MULTIMEDIALITÀ

L'incessante richiesta di nuovi stimoli che da ogni parte è richiesta ad insegnanti di alunni che con la scuola hanno o hanno avuto particolari problemi ci ha dato lo spunto per introdurre l'informatica nel corso di istruzione.

Il computer, a differenza di altri mezzi didattici, ha una tale rispondenza ormai nella realtà quotidiana da farci ritenere “grave” la sua assenza a scuola.

Parlare però dell'introduzione dell'informatica nella scuola non significa certamente introdurre calcolatori e schermi televisivi ovunque sia possibile per abituare gli allievi a muoversi in un futuro in cui la telematica sarà preponderante. Tantomeno significa inserire il computer come strumento che risolve i problemi senza troppa fatica di ragionamento, in primo luogo perché si frequenta la scuola proprio per imparare a ragionare.

Il computer sarà quindi un nuovo metodo per interpretare aspetti della realtà. Un ragazzo può utilizzare un programma, preparato da esperti, mediante il quale esercitarsi sui modi e sui tempi di un qualsiasi verbo; il computer, paziente ripetitore, correggerà gli errori e riproporrà esercizi fino a quando il ragazzo non avrà imparato perfettamente la lezione.

Tale impostazione, pur rivelandosi utilissima dal punto di vista pratico, non può venir intesa invece altrettanto utile nel migliorare le capacità di ragionamento. Al contrario un ragazzo impegnato con carta e matita (o tastiera e mouse) a pensare ad una serie di comandi da impartire ed a una serie di obiettivi da raggiungere dovrà ragionare sulla logica delle istruzioni a al tempo stesso sulle proprietà del prodotto in questione; inoltre, tramite confronti, avrà la possibilità di percepire le molteplici strategie di soluzione in una situazione problematica.

E' bene dunque abbandonare l'ipotesi quanto mai fantascientifica di ragazzi capaci di programmi diabolici per approdare realisticamente all'identificazione di obiettivi e metodologie più consone ai problemi di apprendimento.

Il nostro metodo seguirà delle tappe ben precise prima di arrivare al raggiungimento di obiettivi specifici :

• prime conoscenze ed uso dei linguaggi informatici

• costruzione di diagrammi di flusso e ad albero

• formulare una lista ordinata di istruzioni per eseguire una determinata operazione

• inserire strutture di controllo in una lista di istruzioni

• interpretare un diagramma di flusso ed eseguire le istruzioni contenute.

La MULTIMEDIALITÀ , intesa come fruizione di più strumenti per il raggiungimento di un obiettivo, sarà incentrata sull'uso di mezzi didattici per arrivare alla costruzione di un elaborato da presentare a tutto il gruppo classe. Questo prodotto dovrà essere in parte scritto, in parte utilizzerà delle immagini e dei filmati con un sottofondo musicale, in modo da coinvolgere nella sua realizzazione più ragazzi e, quindi, le diverse culture che arricchiscono la nostra classe.

L'utilizzo delle moderne enciclopedie multimediali diventerà così uno stimolo per la realizzazione di materiali che, anche se strutturalmente semplici, saranno più rispondenti alle esigenze degli allievi.

PROGETTO STORICO-GEOGRAFICO E SOCIO-CULTURALE

L'eterogenea composizione etnica del gruppo classe, la provenienza dalle più diverse aree geografiche e linguistiche degli utenti, la loro appartenenza a culture dissimili, in alcuni casi lontanissime l'una dall'altra, fanno ritenere utile aggregare le discipline in oggetto, al fine di favorire un confronto costruttivo tra le diverse etnie in un primo tempo e con la storia e la cultura italiana in un secondo momento.

OBIETTIVI E METODOLOGIE

Partendo dal vissuto, quasi inevitabilmente drammatico, si cercherà di risalire alle radici etnico-culturali proprie dl Paese di provenienza che spesso, assieme ai valori che esse rappresentano, sono state perse di vista a seguito della più o meno prolungata immersione in un mondo sostanzialmente diverso da quello lasciato alle spalle e che propone modelli etico-comportamentali totalmente avulsi dalle realtà conosciute, al cui interno sono state proposte ed accettate soluzioni per un rapido arricchimento, mediante l'utilizzo di metodi illegali.

Il riavvicinamento e, in alcuni casi, la riscoperta delle tradizionali usanze e realtà storiche e sociali della terra d'origine, il confronto, la ricerca di punti d'incontro tra diverse culture, religioni, abitudini e valori hanno lo scopo di favorire una nuova visione da parte del ragazzo della realtà che lo circonda e di consentire un diverso e più sereno rapporto tra i soggetto e la società, non più vista esclusivamente nella duplice veste di nemica o di terreno di caccia da utilizzare per scopi di guadagno con metodi sanzionati dal codice penale.

La consapevolezza d'essere parte di un popolo con una storia, una tradizione, una dignità da conservare e valorizzare, soprattutto in un paese straniero e non soltanto un individuo isolato con atteggiamenti stigmatizzati in alcuni casi dagli stessi connazionali, dovrebbe contribuire a far sì che il ragazzo detenuto interiorizzi quei valori, quella fiducia nelle proprie capacità positive che evidentemente non hanno avuto incidenza nel suo percorso formativo, mitigando nel frattempo la diffidenza verso tutti coloro che non appartengano al suo ristretto microcosmo.

Tale percorso è inizialmente effettuato mediante colloqui diretti e personali, aggirando per quanto possibile le difficoltà linguistiche, attendendo che il ragazzo stesso, superata l'iniziale diffidenza verso l'insegnante, consideri opportuno aprirsi e parlare di sé. Particolare importanza hanno le notizie concernenti il tipo di vita condotto nel paese d'origine, i rapporti con i famigliari e la comunità locale. Per raggiungere tale scopo sono utilizzati anche libri e strumenti multimediali che trattino ed illustrino le caratteristiche storiche e geografiche dei luoghi in cui il ragazzo è cresciuto e di quelli che ha in seguito visitato.

Particolarmente con i ragazzi di fede islamica un metodo d'approccio estremamente valido consiste nel trattare dei principi religiosi dei libri sacri e dei precetti da questi enunciati, utilizzando quando serve anche traduzioni in italiano; naturalmente questo tipo di attività presuppone una discreta conoscenza dell'argomento da parte dell'insegnante.

Il

percorso si conclude con uno studio colloquiale e strumentale (CD-Rom

videocassette ecc) sulle peculiarità della società occidentale

ed italiana in particolare, entrando quando possibile nel vivo dei problemi

incontrati dal ragazzo in tale contesto. Evidentemente un lavoro di

questo tipo richiede disponibilità e fiducia nell'interlocutore

e un insegnante che possa dedicare buona parte del tempo-scuola a tale

scopo. Se fiducia e disponibilità possono venire col tempo acquisite,

molto più arduo è il poter utilizzare il tempo per un

intervento necessariamente individuale che, in questo tipo di contesto,

è l'unico che permetta il raggiungimento di risultati concreti.

PROGETTO IGIENE E SALUTE

In carcere si rileva la presenza di giovani ad alto rischio per quanto riguarda problemi d'igiene, salute, tossicodipendenza.

Riveste grande importanza con le ragazze di etnia Rom l'approfondimento di argomenti quali igiene personale, igiene alimentare, educazione sessuale. Queste ragazze, in presenza di persone italiane con cui hanno instaurato rapporti di fiducia, superano i tabù e richiedono spiegazioni particolareggiate.

Anche da parte dei ragazzi si assiste alla richiesta di trattazioni approfondite sulle tematiche legate alla droga e ai problemi di salute che ne derivano.

L'obiettivo del progetto è:

• conoscere il proprio corpo

• conoscere gli atteggiamenti e le abitudini nocive o corrette per il corpo

• tutelare la salute dei figli

• conoscere le strutture socio-sanitarie presenti sul territorio

I contenuti :

• educazione sessuale e malattie a trasmissione sessuale

• educazione alimentare

• prime conoscenze di pediatria

• caratteristiche e funzioni delle strutture socio-sanitarie

• droghe pesanti e leggere

• dipendenza fisica e psicologica

• medicina preventiva

Metodologia :

• collaborazioni con personale medico ed infermieristico dell'istituto

• filmati scientifici

• libri specifici

• articoli di giornali

• cartelloni e opuscoli esplicativi dei temi trattati

• verifica scritta sulla comprensione dell'argomento tramite schede grafiche

gli insegnanti

Torino, ottobre 2003

Mario Tagliani Mario

Chiara Greco

Patrizia Corona

Maria Angela Rondano