Una riflessione di Silvano D’Alto sulla città come “cantiere permanente” dopo le proposte di Renzo Piano per la ricostruzione dopo il sisma del 24 agosto.

“Un cantiere lungo due generazioni”, ossia un intervento proiettato su un’azione progettuale di 50 anni, è la “visione” di Renzo Piano per la ricostruzione non solo di Amatrice, Accumoli e delle altre aree terremotate del centro Italia, ma di tutta la dorsale appenninica. Uno sguardo che si allarga ai tempi medio-lunghi della storia del territorio, che è anche il tempo “proprio” dell’ambiente costruito, cioè dell’avventura urbana.

L’intuizione di Piano è bella e feconda perché ci riporta appunto alla dimensione storica e ontologica della spazialità urbana e territoriale, che implica, proprio nel dato dei “tempi lunghi”, la continua interazione fra l’uomo e gli spazi dell’abitare ossia la costruzione dell’ambiente: quella interazione che è stata alla base della bellezza dei nostri paesaggi urbani e rurali: là dove tale rapporto ha saputo esprimere con pienezza di senso e di verità la vita quotidiana delle generazioni che si sono succedute nel tempo e nello spazio.

La continuità dell’ambiente costruito nei suoi significati più veri di storia, di memoria e di futuro – là dove prevalga la tenace volontà della sua ricostruzione dopo la distruzione – può tuttavia non coincidere con la continuità delle generazioni che in esso si susseguono. Le generazioni variano in continuazione negli spazi dell’abitare: la mobilità delle popolazioni e dei gruppi oggi è un dato acquisito nelle nostre società e città estremamente dinamiche. La continuità abitativa del nucleo familiare non è un dato stabile nel corso delle generazioni di oggi e di domani.

Tuttavia, proprio la prospettiva a lungo termine, proiettata su una dimensione spaziale molto ampia (la dorsale appenninica, appunto ma si potrebbe pensare a tutto il paese, perché pure le aree costiere sono a rischio sismico) importa una radicale rivoluzione del nostro atteggiamento nei confronti dello spazio e della produzione dello spazio. Non più una visione statica ma dinamica, un impegno a concepire lo spazio dell’abitare con quella visione di “cantiere permanente” che Giovanni Michelucci poneva come condizione perché gli spazi prodotti aderissero ai bisogni sempre mutevoli degli abitanti. I quali abitanti dovrebbero sempre essere chiamati “cittadini”, comunque sia la loro preferenza dell’abitare (più denso, meno denso, in campagna o in città, sulla costa o nell’entroterra) perché l’abitare è una dimensione che sovrasta il ‘risiedere’ come stabile – anche se precaria e temporanea – occupazione di un suolo. L’abitare pone al centro delle sue modalità di essere la costruzione della cultura, ossia una visione nuova di valori pensieri sensibilità, soprattutto un diverso senso del vivere comune, come priorità da perseguire, quale che sia il dinamismo della vita associata dei nostri tempi globalizzati.

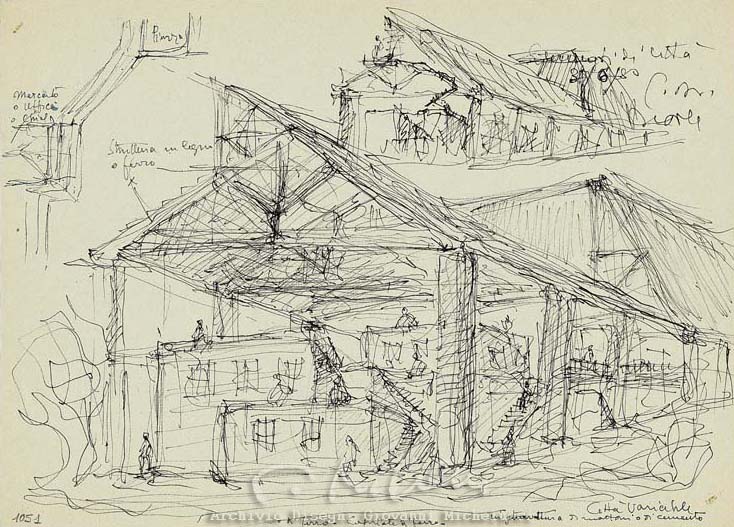

Ancora: “cantiere permanente” è quel senso dell’operare nella produzione dello spazio di vita quotidiana come bisogno di relazione, di interazione, di “incontro” – termine che Michelucci amava – cioè con un senso dell’agire comune come reciproco e associativo: agire che nasce dal profondo della storia comune e della memoria condivisa. Non “chiusura” nel passato, ma “apertura” , chiede Michelucci, ossia un “tendere verso la città”: come obiettivo comune, “punto di massima concentrazione dell’energia e della cultura di una comunità” (Mumford).

Dice Michelucci: “Io ho sempre creduto (almeno in architettura) di vedere la storia come possibilità continua di scelta e sperimentazione di tutte le tecniche che il tempo ha sedimentato, la storia come compresenza di tutte le epoche e culture, non come successione di avvenimenti; le macerie, le baracche, la cultura contadina, le popolazioni o i movimenti momentaneamente sconfitti come traccia di mondi che non devono scomparire senza impoverire tutti. Sì, confesso di avere visto nelle macerie di Ponte Vecchio e nelle baracche a ridosso delle città suggerimenti interessanti per fuggire alla prospettiva della città museo e della periferia dormitorio… alla periferia dormitorio che è solo l’altra faccia della città museo non avrei saputo opporre altro che questa mia idea di “cantiere permanente” (G. Michelucci, La felicità dell’architetto, Tellini, 1981, p. 57) che, aggiungiamo noi, è l’operare nella “città variabile” che Michelucci assume come idea di città che risponde creativamente e con continuo senso di novità alle variate e variabili continue necessità degli uomini. Ciò non per adeguamento a processi mossi dall’esterno, ovvero eterodiretti, ma per una interna consapevolezza della necessità delle dinamiche della vita e della storia che si stanno attraversando.

“Cantiere permanente” significa un atteggiamento nuovo rispetto al proprio quotidiano: è pensare in altro modo, sentire in altro modo, percepire il rapporto con l’“altro” come persona non diversa da te. Ma è anche un altro modo di percepire la differenza fra ciò che è bello e ciò che è brutto, fra ciò che è “vero”, perché ha radici semplici chiare umane dentro di te, e ciò che è sovrammesso, sovrapposto come una gabbia che ti recinge, ti limita ti distrae. Allora: se c’è l’“apertura” a una “nuova interpretazione della vita”, se si è dato “il compimento di una rivoluzione spirituale”, allora, conclude Michelucci, “è stato demolito (ns.: dentro di noi, prima che fuori di noi) quello che non serviva più, e particolarmente ciò che non serviva ad esaltare quell’idea” (ns.: da cui ci sembrava non poterci distaccare) (G. Michelucci, Intervista sulla nuova città, Laterza, Bari, 1981, p. 107).

Connettere concetti come “tempi lunghi” e ”città variabile” significa aprire ad una idea nuova dello spazio pubblico: che deve necessariamente includere una revisione del concetto di spazio privato.

Perché la casa che deve essere in continuazione adeguata nel tempo e nello spazio e messa a norma di legislazioni antisismiche e di altre insopprimibili necessità di sicurezza e benessere, diventa un grande impegno morale nei confronti delle generazioni future, che noi ora non conosciamo, ma per le quali abbiamo l’obbligo, insieme allo Stato, di proteggerla come un “bene” della “nuova città”, cioè come “bene comune”, valore “corale”, anche se per il catasto ne deteniamo ancora la proprietà. Proprietà che ha comunque il limite di ogni oggetto urbano: cioè deve rispondere al benessere non solo nostro ma anche delle future comunità urbane: dove si dovrà compiere una rivoluzione culturale dei diritti, dei doveri, del concetto di bene comune. Rendersi conto che anche lo spazio privato va inteso come bene che trascende ogni egoismo privato e va interpretato come una dimensione del “bene pubblico” e come tale va salvaguardato.

La produzione del bene casa non è la produzione di un oggetto ma di un contesto di vita: l’ambiente è un fatto globale, è il rapporto sistema-ambiente da assumere come contestuale secondo il principio della macchina termodinamica: le energie entrano nella fonte ad alta temperatura e scaricano disordine nella fonte a bassa temperatura, cioè nell’ambiente. Occorre costruire uno stato di equilibrio dinamico che coincida con quella felice evoluzione del sistema e perciò, nel nostro assunto, della vita urbana, che si chiama stato stazionario (minima produzione di entropia) e costituisce la straordinaria ricchezza culturale (e la bellezza) delle città della nostra storia.

La produzione dello spazio della casa richiede che alla radice di esso si impianti un solido processo partecipativo. La casa è condivisione di vita, memoria, lavoro, riposo, futuro. Come amare la propria casa se la sua costruzione non parte dal nostro interno? Si può imparare ad amare la produzione e gli spazi della propria casa prendendo spunto da quegli straordinari costruttori di case nei barrios dell’America Latina. Con un processo di parziale autocostruzione (lo Stato dona materiali edili) che parte con sei pali di legno e un tetto di lamiera, il rancho in vent’anni diventa, con piccoli pilastri di cemento e tamponamenti in blocchetti di calcestruzzo, uno spazio amatissimo, insostituibile con la merce della città legale È questa la mia testimonianza dopo un decennio di ricerche in quegli spazi che a noi, al primo impatto, si presentano come disgraziatissimi e che invece hanno un senso e un cuore come dovrebbe essere per ogni spazio, concepito come conquista prima che come dono.

Silvano D’Alto, architetto e sociologo, è membro del Comitato Scientifico della Fondazione Michelucci

La Repubblica, 29 agosto 2016

Renzo Piano: “Serve un cantiere lungo due generazioni. Così ricostruiremo la spina dorsale d’Italia”